執筆:7月11日

加筆修正:2025年11月1日

こんにちは、皆さん。貧困層の代表、笛吹き踊子です。

いつもはシニアで貧困層のための限定的な情報しか発信していませんが、今回はちょっと視点を広げて、日本人全員のための生き残り戦略について語りたいと思います。

なんて、マクロに視点を持つ踊子ですが、先日、ブログに貼る広告の許可申請を出したところ、クライアントからお断りされました。よく考えたら、高級な商品の広告をこんな貧乏くさいブログに載せられたらイメージダウンですよね… 実は、踊子、マクロの視点を持っていないどころか、客観的な視点さえも持っていないかもしれません…

予想を超えるスピードで減っていく人口

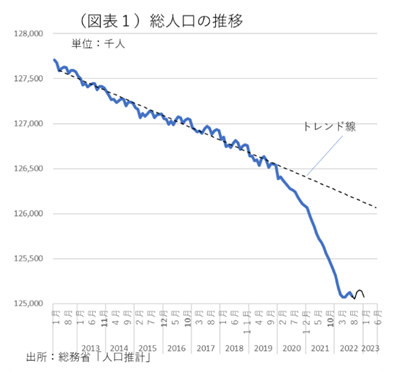

皆さんもご存知のように、日本の人口は減り続けていますが、それが予想以上のスピードで進んでいます。下図が示すように、2020~2022年のコロナ渦をきっかけに人口減少のスピードに拍車がかかりました。

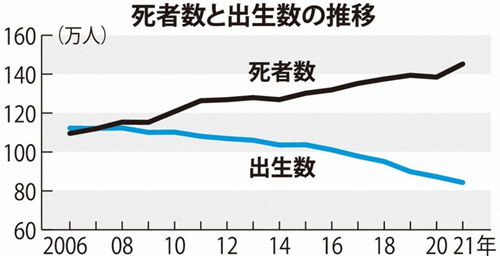

昨年(2024年)の死亡者数は、過去最高の160万人超でした。2025年はこの記録を更新することが予想されています。

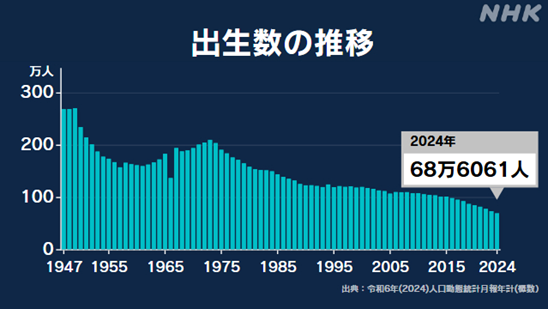

出生数は死亡者数の半分以下

死亡者数が年々、増えていく一方、出生数は毎年、減少しています。2024年の出生数は約68万でした。死亡者数の半分にも達していませんので、人口減少に歯止めがかかるはずもありません。

政府は少子化対策に多額の税金を投入していますが、あまり功を奏しておらず、数字を見れば日本の人口が回復不可能なのは明らかです。

少子化対策が若い世代の首を絞める

この現象を何とか打破しようと、政府は「子育て支援」という安易なバラマキ政策を行っています。

しかし、的外れな子育て支援政策のせいで、国民の負担は増す、その結果、益々、子供が増えなくなっています。

2024年にこども家庭庁*に予算として割り当てられた額は、一般会計で4兆1457億円です。特別会計を含めると、5兆2832億円にも上ります。

* こども家庭庁:2023年に発足した省庁です。こんな省庁があるなんて、知らない方も多いのではないでしょうか。こども家庭庁の大臣は、悪名高き三原じゅん子氏です。

2026年4月から開始予定の「子ども・子育て支援金制度」は、始まる前から非常に不評で、「独身税」と揶揄されています。

「支援金制度」と銘打っていますが、実質的には「子育て支援税」であり、国民全員が負担を負うことになります。子育て支援税は独身者だけではなく、結婚していても子供のいない世帯や子育てが終わっている世帯(特に高齢者)からも不評を買っています。

子ども・子育て支援金は保険料に上乗せする形で徴収される予定です。年収400万円程度であれば、保険料が月額350円程度増えると予想されます。しかも、この額は今後、段階的に引き上げられる予定です。

また、児童手当、出産手当などもどんどん増額されています。2024年からは、児童手当の範囲も18歳にまで拡充され、もはや対象が「児童」ではなくなってします。

たしかに、今の日本で子供を育てるのは大変ですが、18歳の青少年を持つ親御さんに子育て支援金を支給したところで、子供が増えるとは思えません。本当に的外れな少子高齢化対策です。

しかも、子育て支援金の増額により税負担が増えれば、これから結婚・出産・子育てをしようと思っている若い世代の生活が苦しくなっています。若い世代に重い税負担を背負わせるのであれば、もはや誰のための子育て支援金制度か分からなくなってしまいます。

日本の人口を維持するためには、出生率を2.06~2.07人に引き上げなくてはなりませんが、2024年度の統計では日本の出生率は1.15でした。

今の日本は安心して出産・子育てをする環境が整っておらず、出産・子育てどころか、結婚にさえ二の足を踏んでしまう状況です。Z世代は自分たちの老後がかなり厳しい状況になると考えており、自分のことさえどうなるか分からない状況下で二人も子供を産めるとは思えません。

現在の日本人の平均年収は約460万円です。平均値でも他の先進国に比べるとかなり低いですが、より実情に近い中央値では約407万円とさらに低くなっています。

しかし、自治体によっては子供の医療費・教育費を無料にしているところもありますので、そういった自治体の制度を上手く活用すれば、子育ての不安は減らせます。市や町を探して引っ越すのも一手ではあります。出産を望んでいらっしゃる方は、そのような市町村区を探してみましょう。また、特別な支援制度がない自治体でも、申請すれば貰える支援金があるかもしれません。そういったものは自分から動かないと貰えないことが多く、基本的には自治体が向こうから親切に教えてくれることはありません。情報弱者は子育てにおいても、損をする可能性大です。

関東にも関西にも子育て支援をしている自治体はたくさんあります。

安易な少子化対策

日本がこのまま有効な対策を打てずに人口を減らし続ければ、日本は間違いなく衰退していってしまいます。

しかし、残念ながら、日本は人口を回復させるどころか、人口の維持も見込めない段階に達してしまいました。本来であれば、何十年も前に打つべきだった対策を、今頃しても遅いのです。

政府は安易な対策で人口を増やそうと躍起になっていますが、あまり賢い選択とは言えません。子育て支援もそうですが、外国人労働者を呼び寄せることで労働力の不足を補おうとする対策も安易すぎます。

2024年の外国人労働者の数は約230万人でした。今後はさらに増えていくと予想されています。

しかし、「外国人労働者」という表現から分かるように、日本政府はこの問題を深く考えていません。便利な「出稼ぎ外国人労働者」が「移民」となった時、日本はさらなる問題を抱えてしまいます。

外国人労働者がもたらす問題

中には、日本人よりも仕事ができる人もいる

アメリカは移民の流入により、先進国で唯一、人口が減っていない国になっていますが、国内は常に移民問題で揺れています。

また、近年、シリアの内戦やウクライナ侵略などから逃れてきた大量の移民を受け入れているヨーロッパ諸国も様々な問題を抱えています。また、ヨーロッパは大量の難民が発生する以前から、労働力不足を補うために外国人労働者を受け入れてきました。移民二世はヨーロッパが母国であり、他に帰る国がありません。彼らがヨーロッパを自分たちの国であると思っていても、自国民として扱われず、差別をされれば不満が溜まるのは当然です。

デメリット外国人労働者を増やすメリットとデメリット

当然ながら、外国人労働者を増やすことにはメリットとデメリットの両方の側面があります。外国人労働者を増やすメリットは、以下の二つです。

メリット

・労働力不足を補える

・低賃金で働かせられる

日本政府が想定している外国人労働者は、外国の優秀な人材ではなく、きつい仕事を低賃金でさせられる「安い労働者」です。

外国人労働者に低い賃金できつい仕事をさせ、自分たちは楽でキレイな仕事をしたいという考え方は日本に限ったことではなく、先進国はどこも同じようなものです。資本主義国家では仕方のないことかもしれません。

2024年の厚生労働省の調査では、日本に来ている外国人労働者の中で一番多いのはベトナム人で、次いで中国、フィリピンとなっています。

将来、もしも日本人が外国に出稼ぎに行くような状況になったとしたら、当然のことながら、日本人も今のベトナム人のような扱いをされるのです。

デメリット

・治安が悪くなる

・低賃金で働く日本人の仕事が奪われる

・外国人労働者の老後の生活保障

外国人労働者が増えると治安が悪くなるのは、避けられない問題です。「旅の恥はかき捨て」という感覚は世界共通のようで、母国では絶対にしないような行為も、外国では比較的容易にすることができるようです。

また、低賃金で重労働をさせられている不満が窃盗や暴力、犯罪となって噴出する場合もあります。

ただでさえ、日本人のモラルが下がっているのに、そこへきて、ちゃんとした審査もせずに外国人を受け入れてしまっては、さらなる治安の悪化を招くだけです。

さらにまた、外国人労働者が安い賃金でどんな仕事でも引き受けると、低賃金の仕事に就いている日本人の賃金まで下がってしまったり、仕事を奪われてしまう可能性があります。この傾向は、既に日雇いバイトの現場などで見られています。

そして、外国人労働者を受け入れることで起こる一番大きな問題は、外国人労働者が年をとった時に起こります。長年、日本で暮らしてきた外国人労働者は、年をとっても母国に帰らない人が大半です。そういった人達は、もはや「出稼ぎ外国人労働者」ではなく、「移民」なのです。彼らの生活の基盤は日本にあります。そんな彼らを「年をとって用済みになった」からと言って、母国に追い返すわけにはいきません。

困ったことに、長年、低賃金で働いていた彼らは年をとっても老後の蓄えもありません。そんな彼らの老後は、私達日本人が税金を使って支えなくてはならないのです。

氷河期世代を低賃金で便利に使ってきたツケが、今後の日本に重く圧し掛かってくるように、移民の老後問題も歪な社会構造を容認してきたツケとなって日本人の頭上に圧し掛かってくることでしょう。

しかし、政府は安い労働力を求める大企業のご機嫌を取ってばかりで、先の事はまったく考えていないようです。非正規雇用を「みんなのためのステキな働き方改革」と誤魔化してきた自民党は、またしても同じ事をしようとしています。

資源が乏しいニッポン

少子高齢化が進んでも、石油や石炭、レアアースや金などの資源が豊富にあればなんとかなったかもしれません。しかし、残念ながら、日本は資源も乏しく、生活必需品のほとんどを輸入に頼っている状態です。

また、資源がないなら「技術力で勝負!」と言いたいところですが、その技術力も最近では怪しいところです。外国製品のパクリで実力を底上げしていただけだったので、オリジナリティー溢れる画期的な技術は一つ生まれませんでした。

このような状況で、日本が生き残るためにはどうしたら良いでしょうか?

勇気ある撤退

過去には、日本でも製鉄が盛んだった時期もあったようですが、エネルギーを大量に消費する製鉄業は、今の日本には向きません。

また、一時期は世界のトップになるかと思われた半導体産業も、政府が積極的に半導体産業を支援した他の国にどんどん追い抜かされてしまいました。

また、アメリカのように画期的なITやAI技術が生まれる土壌も日本にはありません。

日本はいつまでも過去の栄光にしがみついていないで、これからはエネルギーや資源をあまり使わず、小規模・少人数でもできる産業に大きく舵を切る必要があるのではないでしょうか。

踊子が考える日本の生き残り戦略は、スイスやモナコ、ルクセンブルク、リヒテンシュタインのように税制優遇措置を取って、世界各国から大企業を誘致することです。日本は治安も良いので、シンガポールに次ぐ第二のアジアの金融センターになり得る可能性があります。

次に、マンガやアニメなどの産業を国を挙げて推進することです。今の日本で唯一、伸びているのはこの部門だけですから。

マンガやアニメなら大量の資源を必要としませんし、働きたい人もたくさんいます。先に挙げた金融業と違って、こちらの産業は比較的小規模でもやっていけると思います。

マンガやアニメなどのセクターを、いつまでもサブカルチャー扱いをしているのは本当にもったいないことです。

戦略的縮小

日本の人口が減り、経済規模も縮小するのは避けられない事実です。だったら、いっそのこと、戦略的に上手に縮小してみるのはどうでしょうか?少子化対策や移民を呼び寄せるために遣うお金を、戦略的に縮むことに遣うのです。無理に人口を増やすのではなく、自然の流れに逆らわず、自ら進んで選択的に縮小することで生き残りを図るのです。

クマムシは極限下では生き残りを賭けて、自ら脱水して体を縮めると言われています。地上最強の生物クマムシと同じように、日本も自らの意志で上手に縮んではどうでしょうか。

縮むことを恐れることはありません。シンガポールやモナコ、ルクセンブルク、リヒテンシュタインのように、国土が小さく、人口が少ない国でも国民の幸福度が高い国は沢山あります。

先に挙げたように、金融セクターを発展させるのであれば、それほど人出は要りません。IT技術によってカバーできる部分も多くあります。ネットバンキングもかなり普及してきました。

また、アニメや漫画セクターもデジタル化を推進すれば、今の何倍も生産性が上げられると思います。

なによりも、これらの部門は商品を生産する際の消費エネルギーが少ないのが魅力です。

もちろん、大きな痛みなくして変換は成し遂げられないと思います。変換期には国民全員が大きな痛みを経験するでしょう。

また、社会の根幹を支えるエッセンシャルワーカーの絶対的な不足は、日本人だけでは如何ともし難いかもしれません。

しかし、省エネ構造を構築できれば、快適な生活と治安の良さを犠牲にせずに、生まれ変わることが可能かもしれません。

小さきものは いとおかし

清少納言も枕草子の中で、「小さきものは いとおかし」、「小さきものは みなうつくし」と言っているように、日本には古来から、盆栽や箱庭など、小さい物を愛おしむ文化がありました。

雛の調度

しかし、戦後、西欧(特にアメリカ)の文化がどんどん入ってくるにつれて、「小さい物は恥ずかしい」という価値観に傾いていきました。

(家が大きいのは純粋に羨ましいですが、日本は国土が狭いのですから諦めるしかありません。世の中には諦めるしかない事もたくさんあります。)

しかし、これからの日本が数の多さや規模の大きさで世界と戦っては勝てません。「小ささ」をウリにした戦略こそが日本がとるべき戦略だと思います。

「小ささ」で勝負すれば、日本の右に出るものはありません。先進国(特に国土が狭いヨーロッパ諸国では、「小ささ」に特化した商品が売れると思いませんか?

アメリカでも、「小さい商品」を好む層は一定数いると思いますし、アメリカ製品と競合しないので、摩擦も少ないのではないでしょうか?

日刊カーセンサー

HANDIY

日本が完全に変貌を遂げるまでには50年~100年ぐらい掛かるかもしれませんが、ただで縮んでいくのではなく、戦略的に縮むことができれば、未来は明るいかもしれません。ひょっとしたら、今よりも快適な生活が待っているかもしれませんよ。ウサギ小屋や通勤ラッシュ、受験戦争、謎の閉塞感や生きづらさともおさらばです。

そもそも、この小さな列島に1億人以上の人間が住んでいること自体が異常なのです。

日本が完全に変貌を遂げるまでには50年~100年ぐらい掛かるかもしれませんが、ただで縮んでいくのではなく、戦略的に縮むことができれば、未来は明るいかもしれません。ひょっとしたら、今よりも快適な生活が待っているかもしれませんよ。ウサギ小屋や通勤ラッシュ、受験戦争、謎の閉塞感や生きづらさともおさらばです。

そもそも、この小さな列島に1億人以上の人間が住んでいること自体が異常なのです。

個人レベルでの生き残り戦略

深堀りできてない感満載ですが、踊子が考える国家レベルの生き残り戦略は上述したとおりです。ここからは個人レベルの生き残り戦略を考えていきたいと思います。

個人レベルの生き残り戦略は、何度も申し上げているように「投資」と「複数の収入源の確保」です。

小学生からNISAを始める

「投資」と言っても、親世代が貧乏ですと、家庭の金融リテラシーも低く、子供も貧乏になりやすい傾向があります。

しかし、今はSNSが発達した時代です。貧しい家庭の子でも、「投資」を始めて、負の連鎖を断ち切れる可能性は十分にあります。

現在、NISA制度は18歳から利用できるようになっていますが、十代でNISAを活用している人はほとんどいないようです。

18歳、19歳でNISA口座を持っている数少ない人達も、実際には親が子供名義で積み立てをしているケースが大半のようです

踊子は十代でもNISAを積極的に活用すべきだと思っています。お小遣いの一部やバイト代をコツコツ投資することで、投資の基本を学べれば、将来の大きな資産運用につながります。

親に頼らずに、「自分の力で未来を掴み取る!」という強い意志を持った十代の人達が多く現れて欲しいものです。

もしも、日本政府が真剣に日本の将来を考えるなら、小中学生からNISAを利用できるようにするべきだと思います。もしも、そうなったら、α世代の未来は大きく変わると思いませんか? α世代の未来が変われば、日本の未来も大きく変わることでしょう。

例えば、毎月のお小遣いから500円を積み立てし、お年玉も全額を積み立てすれば(親類の数も減っているので、仮に3万円とします)、20歳になった時には42万円になっている計算です。

さらに、高校生からはアルバイトを始め、バイト代も積み立てしたら、20歳時点で100万円ぐらいにはなっている可能性もあります。20歳で100万円は大金です。それにより、投資の楽しさと無限の可能性を学んだら、生涯にわたって資産運用にも真剣に取り組むようになるでしょう。その子が老人になる頃には、資産額がどのくらい増えているのか想像もつきません。

投資で得たお金を子孫に遺し、子孫も投資を続けて資産を増やし、それをまた次の世代に遺せれば、負の連鎖は完全に断ち切れます。今も昔も、代々続く大富豪はそうやって生まれてきたのです。

おまけ ― 日本の給食

2026年からは小学校の給食の無償化が始まります。一方で、物価の高騰で学校給食の量が減っていると話題になっています。

今回の記事はいかがでしたでしょうか。皆さんのお役に立てれば幸いです。

画面左下の「いいね」ボタンをポチッ👍と押してくれると励みになります。

コメント