モヤシはなぜ安い?

「家計の優等生」とも言われるモヤシ。皆さんはモヤシがなぜ値上がりしないか、その理由をご存知ですか?

炒め物、おひたしやラーメンなど様々な料理に使われているモヤシは調理も簡単でお財布優しい食材です。

モヤシは安くて当たり前。そう思っている方は多いと思いますが、本当にそうでしょうか?現在は1袋30円台前半で販売されることが多いモヤシですが、これは適正な価格なのでしょうか?

工場生産が可能な野菜

モヤシの安さの理由は、栽培が簡単で、生育期間が短く、工場生産が可能な点にあります。

モヤシの栽培には太陽光や土が不要で、水だけで栽培でき、発芽してから10日ほどで出荷できます。このような点がモヤシの大量生産・安定供給を可能にし、価格を押し下げる要因となりました。

安売りの象徴

大量生産・安定供給が可能になり、元々、安かったモヤシの価格はさらに安くなりました。スーパーの「目玉商品」として扱われることも多くなり、安売りの象徴となったのです。

「モヤシが安い店は、他の商品も安い」。スーパー側のイメージ戦略に利用され、利益を度外視した価格で売られることもあります。

安くて当然?

こういった背景の中、「モヤシは安いもの」というイメージが消費者の中に定着していきました。全国各地のスーパーで、「価格を上げると売れなくなる」現象が起き、益々、価格があげられなくなりました。

モヤシは赤字でも、他の商品が売れれば店側はプラスになります。過去には、仕入値20円のモヤシを10円で販売した店もあり、公正取引委員会に警告されたこともあったようです。

下の表を見てください。海外と比較すると、日本のモヤシの価格の異常さがよく分かります。先進国の中でも、日本のモヤシは最も安いレベルになっています。

緑豆の仕入れ先である中国からさえも、「日本では、なぜこんなに安くモヤシを販売できるのか」と疑問を持たれるほどです。

1990年代、モヤシの価格は40円ほどでした。しかし、長引くデフレ下で1円でも安く物を買いたいという消費者マインドを反映して、モヤシの価格はどんどん下がっていきました。時代に逆行して、モヤシの価格は30年間下がり続けています。

しかし、日本のモヤシの驚愕すべき点は、この価格帯であっても「ジャパニーズ・クオリティ」を満たしていることです。

日本のモヤシ工場は、海外に比べ「衛生管理レベル」が高く、ほぼ無菌に近い状態で生産されています。また、酸化防止のための脱気包装も、日本では当たり前ですが、海外では当たり前ではありません。日本人が食品に求める基準は、世界的には当たり前ではないのです。

生産コストの高騰

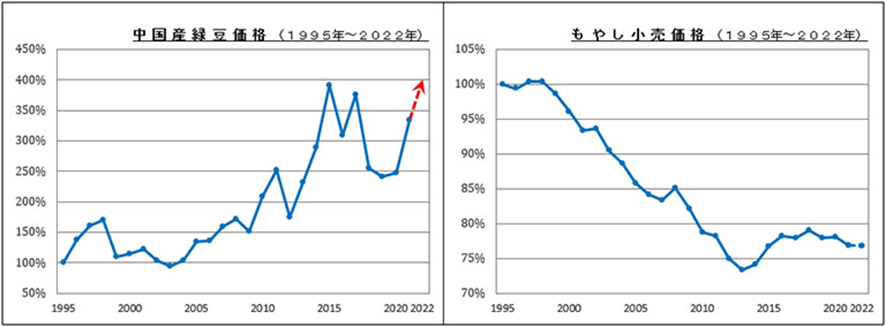

近年の物価上昇に伴い、モヤシの原料となる緑豆や電気代などの生産コストは上がり続けています。30年前と比較すると、緑豆の価格は約4倍、人件費は1.7倍に上昇しています。

その一方で、モヤシの全価格は2割以上も下落しており、多くの生産者が赤字に陥っています。モヤシの価格が安すぎて、採算が取れないのです。

生産者の減少

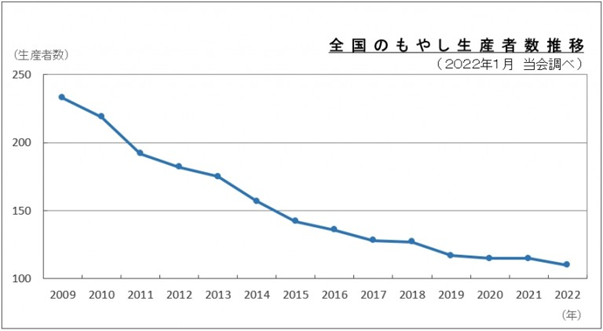

その結果、生産者の廃業も相次ぎ、60年前には1,000社以上あったモヤシ生産者の数は、2024年には100社を下回るまでに減ってしまいました。

モヤシの適正価格

モヤシの生産にかかるコストを総合的に判断すると、モヤシの適正価格は1袋40円前後だと言われています。しかし、現状では値上げ要求は難しく、販売価格については何も言えないのが現状のようです。

このように、商品が適正な価格で販売されなければ、その皺寄せは生産者に回ってきます。「モヤシ」のように、生産者や下請け業者に皺寄せをして、不当に安い価格で販売されているものは沢山あります。

「安く買う」ことは良いことですが、それはあくまでも「価格が適正である」場合に限ります。誰かの苦しみの上に成り立っているシステムは、いずれ破綻します。そんな事で手にした数十円、数百円は「節約」とは呼べません。「搾取」です。

デフレからインフレ時代に突入し、私たちは改めて、普段の何気なく目にしている商品やサービスの価格について考える時期にきているのかもしれません。当たり前だと思っていたことに疑問を持つことが、身近な社会問題に目を向ける一歩となるのです。

今回の記事はいかがでしたでしょうか。皆さんのお役に立てば幸いです。

この記事がいいと思ったら、画面左下の「いいね」ボタンをポチッ👍と押してくれると励みになります。

このブログはまだ読者数も少なく、Google検索にもまったく引っ掛からないこともあります。皆様が偶然、このブログに辿り着いたのは、奇跡のような確率です。

お気に入り登録をしてくださらないと、二度とお会いできないかもしれません。当ブログの記事を続けて読みたいと思われた方は、お気に入り登録をお忘れなく!

コメント