毎日、暑いですね。日本列島が沸騰しています!

皆さんはお盆はどう過ごされましたか?踊子は暑い中、実家に帰省していました。駅のホームも滅茶苦茶、暑かったですし、電車に乗ってもしばらくは汗が止まりませんでした(;^_^A

連休明けの月曜日は再び40℃に迫る勢いで猛暑が復活し、会社に行きたくない病が蔓延していると思いますが、頑張っていきましょう。

お墓参りって、行ってますか?

笛吹き家には父が亡くなるまでお墓もなく、したがって、お墓参りやお盆もまったく関係ありませんでした。祖父母ともあまり縁がなかったので、祖父母のお墓にお参りすることもほとんどありませんでした。そういう人、最近、増えているみたです。

しかし、2年前に父が亡くなってからは、人並みにお墓参りやお盆をするようになりました。今年は父が亡くなってから3回目のお盆です。田舎ですので、お盆(特に初盆)はきっちり行う家が多いです。

しかし、田舎でも、昨今はお葬式やお盆やの簡素化が進んでいます。特にコロナ渦で自粛ムードが高まって以降、一気に簡素化が進みました。

最初はしきたりや慣習を重んじていた田舎の人達も、一度簡略化してしまうと、もう昔の慣習に戻りたいとは思わないようです。だって、そのほうが楽ですもの… 田舎は親戚付き合い、ご近所付き合いが本当に大変です。「しきたりや伝統、形式は大切」と口では言いつつも、実は負担を感じていた人が多かったのだと思います。この流れは、コロナが下火になった今も止まっていません。

人が多く集まるととにかく面倒です。特にアルコールが入ると、大変です。積もりに積もった生者のドロドロした感情が一気に噴き出し、死者そっちのけで争いが始まります。誰のためのお葬式か分かりません。

笛吹き家のお葬式も酔っぱらった親戚たちが喧嘩を始め、地獄の様相を呈してしました。というのは言い過ぎですが、久しぶりに集まった親戚たちが、過去の確執を再燃させて色々とやらかしてくれました。

近年は核家族化が進み、冠婚葬祭でもなければ家族ですら全員が揃うことはなくなりました。

笛吹き家も家族全員が揃うことは稀ですが、父の危篤、お葬式、お盆などで再び家族が集まるようになりました。

母にとっては、節目節目で家族が集まることが慰めとなっているようです。

お通夜、お葬式、初七日、一周忌、三周忌、初盆など仏事には色々ありますが、それらは死者のためではなく、本当は残された者のためにあるのかもしれません。母もこのような行事を一つ一つこなす度に、心の整理がついていったように思えます。

生きるのも、死ぬのもお金が掛かる

母は古い人ですので、父のお葬式は昔ながらの盛大なものにしたかったようです。昔ながらのお葬式とは、お通夜の席でも弔問客に食事とアルコールを提供し、お葬式の後も食事の席を設けるというようなものです。弔問客は親戚、ご近所さん、仕事関係の人などを含め100人以上となります。

ケータリングサービスを使えば、葬儀後の食事やアルコールの準備はぐっと楽になりますが、すべてをケータリングサービスで賄おうとすると結構な金額になりますので、一部は手作りということになります。葬儀の内容、祭壇や葬儀場を飾る花、返礼品などのグレードにもこだわると200~300万円は掛かります。

田舎では料理を用意するのは女達の役目で、家族はもちろん、ご近所の女達も総出で食事の準備をします。他家のお葬式を手伝う代わりに、自分達のお葬式も手伝ってもらう。持ちつ持たれつの関係が成り立っていますが、これが結構、ストレスでもあります。

父が亡くなった時も、母はこの昔ながらのお葬式を出そうとしていました。

家族葬という選択

母が嫁いできた当時は、まだまだ口うるさい年寄り達が幅をきかせており、少しでもしきたりから外れるとすぐに批判されたようです。そんな土地で長年、生活してきましたので、母は今でも世間体や近所の目を気にすることが多いようです。

しかし、姉(笛吹き家の長女)の助言もあり、最終的には家族葬というこぢんまりとした葬儀に落ち着きました。ご近所の方々の手を煩わせることもなく、私達もご近所の方々もほっとしました。

今では母も家族葬にして良かったと言ってくれています。金銭面のこともありますが、何よりも精神的に楽だったことが良かったようです。

笛吹き家のように、最近は家族葬を選択する家が増えているようです。

ここで、家族葬を知らない方のために、家族葬を簡単に説明します。

家族葬とは近親者のみで執り行う葬儀です。一般葬とは異なり、少人数で行うので参列者の対応に追われることもありません。参列者数が少ないため、飲食費や返礼品などの出費も抑えられます。笛吹き家の場合、親族が多いため、それでも参列者は70人ほどいました。100人が収容できる小ホールの7割ほどの席が埋まりました。葬儀費用は100万円程度。一般葬の約半分です。

人が亡くなる直前には、入院費用や手術代などもかかっていますし、葬儀後も仏壇、初盆など何かと出費が多くなりますから、費用は安いにこしたことはありません。

笛吹き家の場合は、葬儀費用を母が前もって準備してくれていたので助かりました。何も準備していない状態で、お葬式を行うとしたら大変だったと思います。

情けない話ですが、踊子には父の葬儀費用を一部なりとも負担する余裕はありませんでした。

家族葬よりも簡素な直葬という選択肢

家族葬よりも簡素な葬儀としては、「直葬」というものがあります。通夜や告別式などを行わず、火葬のみを行う葬儀です。「火葬式」とも呼ばれます。

遺体を安置する場所から直接、火葬場へ移動し、家族や親族など近しい間柄の人々だけで見送ります。葬儀費用は10万円ほどです。

他にも告別式のみを行う「一日葬(葬儀社によって呼称は異なります)」などがあります。人との繋がりが希薄になり、子世代が親世代よりも貧しくなっている現代では、葬儀もどんどん簡素化されています。

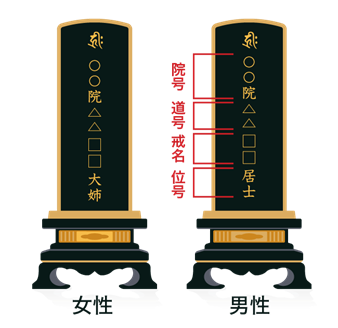

戒名は一文字10万円

葬儀や仏事に関しては、他にも戒名や仏壇の値段など、疑問を感じる点が多々あります。

姉や私は戒名不要派ですが、母の世代にとっては戒名がないなんてあり得ないことのようです。

父が亡くなった直後は母も普通の精神状態ではありませんから、私達が何を言っても聞く耳を持ちませんでした。私達を「親不孝!」と罵しる始末です。お葬式の裏側というのは、結構、ドロ臭いものです。葬儀のグレード、仏壇、戒名、etc. 親子の意見が食い違って、何度、母にキレられたかしれません。

葬儀社にお勤めの人は良く知っているかもしれませんが、どれだけ取り繕っても、お葬式って普段の家族関係がバレバレになるんです。普段、よく会話をしている家族、意思の疎通ができている家族とお葬式の時だけしか集まらない家族は人目で分かります。

それにしても、葬儀ビジネスというのは人の心の弱みに付け込む因果なビジネスですね。

戒名は結局、中程度の価格に落ち着きました。30万円も払って、つけてもらった戒名はたったの3文字でした!一文字10万円です!

良い戒名をつけてあげれば、あの世での待遇が違うと言うお坊さんもいるようですが、そんなことを信じている日本人が何人いるのでしょうか?

キリスト教の教えでは、人は天に帰ったら、生前、どんな行いをしたかによって裁かれます。戒名の値段でその人の評価が変わることはありません。

仏具店は意外に儲かっている

仏壇についても、姉と私は不要派ですが、母にとっては必要不可欠な物でした。この世代間ギャップはどう足掻いても埋められません。マリアナ海溝ぐらい深い溝です。

今、実家の居間には母が選んだ大きな仏壇が鎮座しています。

仏壇にもグレードがあって、大きさやデザインだけでなく、黒檀、檜、桜の木、杉など使われている木材によっても価格が変ります。最近は、昔ながらの黒っぽい仏壇よりも、明るい色調の仏壇が人気のようです。

仏壇にもグレードがあって、大きさやデザインだけでなく、黒檀、檜、桜の木、杉など使われている木材によっても価格が変ります。最近は、昔ながらの黒っぽい仏壇よりも、明るい色調の仏壇が人気のようです。

笛吹き家の仏壇は中程度の価格で、100万円ぐらいだったと思います。

仏壇の価格はあってないような物です。価格交渉をすると、あっさりと10万円ぐらい値下げしてくれます。仏壇のような物を値切るのはいけない事のように思っている人も多いと思いますが、そんなことはありませんから、機会があれば積極的に値切ってみてください。

仏具店が潰れないのは、年数回仏壇が売れれば一年間食べていけるからと言われています。10万円も値下げできるのは、利益率がべらぼうに高い証拠です。

ちなみに、お盆の季節になると、葬儀場から初盆用の仏具の案内が届きます。初盆の弔問客への返礼品と合わせて、まとめて葬儀場に依頼するケースが多いようですが、そうするとかなり割高になります。仏具店から購入した場合もかなり割高になりますので気を付けましょう。

田舎ではホームセンターで提灯や灯篭が安く買えますし、ネット通販でも安く入手できます。ちょっと手間と時間を掛けるだけで数万円が節約できますので、是非、ご見当ください。

お葬式の時は心にも時間にも余裕がなく、すべてを葬儀社に依頼してしまうかもしれませんが、お盆はもう少し余裕がある筈ですので、自分で手配できる物は自分でやってみましょう。ネット通販のほうが葬儀社よりも安く、種類も豊富です。

小型のものも増えている

クリスチャンの踊子は人は死んだら天に帰ると信じているので、お墓や仏壇の中に死者の魂が宿っているとは考えていません。お墓や仏壇がなければ個人を偲べないとも思っていません。写真立て一つもあれば十分だと思っています。

しかし、故人を偲ぶために形ある物が必要な人もいます。母にとっては、仏壇は欠かせない物でした。

母は毎朝、仏壇に手を合わせ、父に話し掛け、季節の花を供え、三度の食事を備えることで慰めを得ています。

お盆の時も仏壇に手を合わせながら、母が「お父さん、なんで早く死んじゃったの…」とポツリと呟いていました。7年間も下の世話をしてきても尚、もっと生きていて欲しかったと思う夫婦愛。それは誰にも否定できません。もしも、子世代・孫世代が「仏壇なんて要らない」と否定してしまったら、母はどれだけ寂しい思いをしたでしょうか。

踊子はお金を掛けない葬儀・埋葬を推奨していますが、自分の意見は自分の葬儀・埋葬にだけ適用すれば良いと思っています。家族でも弔い対する価値観は違います。人の心は複雑でお金や合理性だけでは量れません。経済性や合理性だけを追求していたら、心が悲鳴を上げてしまいます。子世代・孫世代はその事を忘れてはいけませんね。

私と弟は一度も結婚したことがありませんし、姉は一度結婚しましたが、離婚していますから、生涯の最後まで父と連れ添った母の気持ちは理解できません。それを分かってか、母もそのような心情を私たちに吐露することはありません。そういう意味では、申し訳ないと思っていますが、仕方がありません。

しかし、逆を言えば、そのような相手に恵まれた母は幸せだったとも言えます。

仏壇の話に戻りますが、最近では、小さな仏壇を選ぶ人が増えています。故人への思いは仏壇の立派さで決まるものではありませんから、個人的には良い事だと思っています。

大きな仏壇は場所を取りますし、次の世代の負担にもなりかねません。若い世代で、家の中に仏壇を置きたいと思う人がどのくらいいるでしょうか?私達の世代まではぎりぎり仏壇を許容するかもしれませんが、次の世代は確実に嫌がるでしょう。大きくて立派な仏壇を買っても、どこかの段階で、処理費用を払って仏壇を廃棄することになるでしょう。もちろん、合理性だけでは物の価値は量れませんが、若い世代から見れば非常に無駄なことをしているように見えるでしょう。

ちなみに、仏壇を処分する場合には、お寺や仏具店に処分を依頼する方法と、行政に依頼して粗大ゴミとして処分してもらう方法があります。

お寺や仏具店に処分を依頼する場合は、処分と供養(魂抜き)がセットになっています。

仏壇や位牌に故人の魂が宿っていると考える人にとっては、粗大ゴミとして処分するのはかなり抵抗があると思います。

踊子はクリスチャンですが、それでも位牌を粗大ゴミとして処分するのは抵抗がありますから、普通の日本人でしたら尚のこと、抵抗があると思います。

小型でも7~50万円ほどする。ぼったくり…

お墓の値段

笛吹き家では、父が大病を患い、身体が不自由になった時、姉の提案でお墓を建てました。身体障害者になったとは言え、父はまだ頭も気持ちもしっかりとしていましたので、お墓を建てることに悲壮感はなかったようです。それでも娘から「お墓を建てよう」と言い出すのはかなり勇気が要ったようです。

その頃は、父も母もお墓の心配もしていませんでしたので、お墓を建てる気はさらさらなかったようですが、この時の姉の決断が後々、私達を助けてくれました。

全体的に暗いイメージ

父は大手術の後、リハビリを続けながら自宅で7年間療養していました。高齢ですので、リハビリを続けても劇的に回復することはなく、徐々に枯れるように弱っていきました。しかし、すぐにどうにかなるような状態ではありませんでしたので、母が気晴らしに様々な所に連れ出し、そのついでに笛吹き家が新しく購入したお墓も見に行っていたようです。その時はもちろん、お墓の中は空っぽですので墓石を見に行っていたようなものです。

その頃、踊子は実家にはまったく帰らず、ほぼ休みなく翻訳の仕事をしていました。翻訳家のようなフリーランサーの場合、土日や大型連休は稼ぎ時ですから、滅多に休めることはありません。父の具合が悪いことは知っていましたが、父との折り合いも悪かったため、帰り辛い状況でもありました。

そのような状態でしたので、笛吹き家のお墓が建てられたことも知りませんでした。

姉は離婚してから子供を連れて実家に帰っており、年老いた両親の世話をしてくれていました。年々、頭の働きが鈍っていく両親に代わり、お墓を見つけ、お寺と契約し、墓石まで選びました。父が亡くなった時には、誰もが姉に感謝しました。

家族に一人、笛吹き家の長女のような存在がいると良いのですが、実際は難しいでしょう。子世代は50~60代に差し掛かり、仕事も子育てもラストスパートで一番大変な時期です。両親のお墓のことまで心配する余裕はないと思います。お墓のことはいつか子供たちがちゃんとやってくれると勝手に期待していると、間に合わなくなってしまうかもしれません。子供たちを当てにせず、終活の一環として自分たちで用意するのが一番、間違いがないかもしれません。お墓は元気なうちに用意することをお勧めします。

笛吹き家の墓は永代使用料、墓石代、工事費、管理費込みで500万円ほど掛かったようです。

踊子は独身なので、死んだら自動的に笛吹き家のお墓に入ることになります。本来であれば、お墓の費用の一部を負担すべきなのですが、そんな余裕はありません。また、最近、自分の終活について少し考えるところがあります。

お墓参りも明るい気分で?

増えている墓じまい

笛吹き家は墓を購入してまだ年数が浅いので、墓じまいなど誰も考えていませんが、最近は「墓じまい」をする家も増えています。お盆の時期はニュースで取り上げられることも多いので、気になっている方もいるかもしれません。

「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓地を更地にして返還する手続きのことです。遺骨は新しい納骨先(永代供養墓、納骨堂など)に移されます。また、墓じまいの際に納骨ではなく、散骨という形式を選ぶ人も増えています。

少子高齢化によって墓を守る人がいない家や、お墓が遠くにあるなど様々な事情により、近年、墓じまいする家が急増しています。

2011年は墓じまいの件数が年間で約76,662件でした。しかし、約10年の2022年には、墓じまいの件数が年間151,076件と2倍になっています。

調べてみると、墓じまいは費用が結構掛かるようですし、書類手続きも大変なようです。ボケないうちに済ませないと大変みたいです。

遺骨は勝手に処分したり、移動させられませんので、墓じまいをするには役所に届け出を出さなければなりません。この手続きが複雑で分かり辛いようです。

墓じまいの費用は、墓石の撤去、新しい納骨先の費用(納骨堂、樹木葬など)、遺骨の移動費用、離檀料(檀家を辞めるために支払う費用)、供養(魂抜き)などを含めて30万円~300万円程度と言われています。費用は遺骨の数によっても変わります。1柱ごとに、遺骨の取り出し費用、永代供養費用、魂抜き、行政手続き費用などが掛かりますので、遺骨が多ければ多いほど費用も嵩みます。

姪の負担を減らすためにも、踊子は笛吹き家の墓には入らず、直葬後、樹木葬か散骨にしてもらおうかなと考えています。葬儀も埋葬もすべて業者に委託すれば、姪も気が楽でしょう。血は繋がっているとは言え、自分の子供ではありません。関係性もかなり薄いです。すべてを任せるのは気が引けます。

姪が将来、結婚して家庭を持ち、姓名が変わったとしても、笛吹き家の墓を有効活用すれば、墓じまいをする必要はありませんが、姪は「結婚しない」と宣言しています。叔母の私から見ても結婚しなそうです。

笛吹き家は三兄弟ですが、私と弟は独身ですのですし、姉は離婚して出戻っていますので、笛吹き家の墓を守るのは最終的には姉の子である姪に任されます。何もしなければ、姉、私、弟が亡くなる時は葬儀から埋葬まですべてが姪が行うことになると思います。

姪からすれば、「どうして私ばかり…」という気持ちが強くなるのも当然です。しかし、少子高齢化の時代に生まれた定めからは逃れようがありません。どの家庭でも、Z世代は多かれ、少なかれ、同じような宿命を背負わされるものと思います。

少子高齢化のせいでこれからは税負担がどんどん増え、Z世代、α世代は大変です。しかし、大変なことばかりではありません。子供が少ないため、親族の遺産を一人で引き継ぐ可能性も高く、相続リッチも珍しくなくなるでしょう。親世代が一生住宅ローンで苦しんでいたのとは裏腹に、Z世代、α世代は住宅ローンとは無縁になるかもしれません。家が余っているからです。下手をしたら、一人で何件もの家を相続する人も出てくるでしょう(相続した家が良い物件であることを願います)。そう考えると、少子高齢化は悪いことばかりではありません。

踊子もNISAで幾ばくかのお金が遺せるようであれば、姪に託そうと思っています。

人口は減っているのに、世帯数は増えている!

日本の総人口は、2008年をピークに減少し続けていますが、その一方で、世帯数は増えています。なぜこのような矛盾した現象が起きているのかというと、単独世帯(一人暮らし)が大幅に増え続けているからです。

少子高齢化、未婚率の上昇に伴って、日本の単独世帯は増えています。特に高齢者の単独世帯は多く、既婚者でも配偶者が亡くなった後は単独世帯となります。

増える孤独死

一人暮らしの高齢者の増加と共に、孤独死の数も年々、増えています。独居老人はセルフネグレクトの傾向が強く、それに認知症が加わると、病気になっても受診や治療を拒否するようになりますので、自宅での孤独死も増えます。

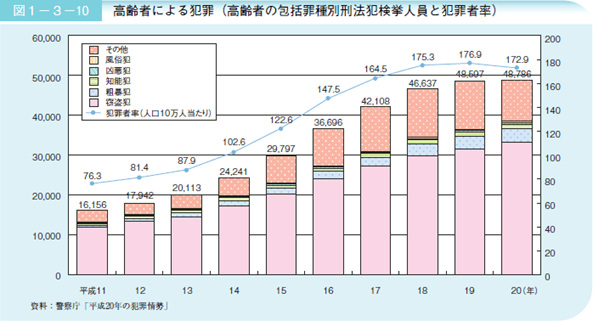

今回のテーマとは直接関係がありませんが、近年は高齢者の犯罪率も上がっており、その多くが人との交流が少なく、無収入または低収入で、過去に安定した就労についたことがない人が多いようです。

踊子はガラの悪い地域に住んでいるので、何度も置き引きされそうになりましたが、どの場合も犯人はすべて孤独そうな下流老人でした。日本はいつの間にか、高齢者までが犯罪を犯す国になってしまったようです。これからは日本の治安もどんどん悪くなっていくでしょう。

お一人様の終活に行政が乗り出した!

最近では、行政が身寄りのない高齢者の終活をサポートしてくれるようになりました。(厳密には、行政が認可した民間の業者を紹介してくれる。)その背景には、孤独死する高齢者の増加が行政に負担を掛けているという現実があります。

孤独死した高齢者に親族がいない場合や、親族が遺体の引き取りを拒否した場合は、自治体が遺体を引き取り、火葬や埋葬を行います。また、亡くなった後の遺品整理や賃貸住宅の契約解除なども、例外的に自治体が行う場合もあります。

2025年を境に後期高齢者が一気に増えましたので、今後はこのような問題もさらに増加すると思います。行政がこんなサービスを提供してくれるのも、苦肉の策と言えるかもしれません。

踊子の場合、死後は姉か弟か姪にお願いすることになりますが、弟は実務能力が皆無ですので、お葬式や役所への手続きができるとは思えません。何よりも、常に周りが代わりにやってあげていたので、当事者意識が非常に低いです。当てにはできません。姉は年齢的に私よりも先に逝くと思いますが、こればかりは誰にも分かりません。

踊子も認知症にならないうちに、民間の終活サービスに申し込んでおく必要があるかもしれません。

但し、行政が紹介してくれる業者の中にも、稀に高齢者の弱みに付け込む悪徳業者がいるそうなので、契約は慎重に。下手をすると、まったく何もしてもらえない可能性もあります。

踊子はまだ60歳にもなっていませんが、独身であれば、子供がいる人よりも早目に対策を考えるべきだと思っています。

立つ鳥跡を濁さず

数年前に何かの記事で読みましたが、身寄りのないおばあさんが団地で一人暮らしをしていたそうです。おばあさんは日頃から近所の方とも仲良くしていたので、倒れた時はすぐに発見してもらえたそうです。

救急車で病院に運ばれましたが、残念なことに退院できないまま病院でお亡くなりになりました。

おばあさんが亡くなった後、自治会の人がおばあさんの部屋に入ってみると、部屋は綺麗に整理され、無駄な物は何一つ置いてなかったそうです。

さらに、机の上には封筒が一つ置いてあり、中には日頃からお世話になっていた近所の方への感謝の言葉と後片付けの費用として数万円の現金が入っていたそうです。

終活はけして気分が明るくなる話題ではありませんが、誰もが考えなければならない問題です。上述したおばあちゃんのように、跡を濁さない最期は周囲の人の気持ちも良くし、感謝されることが分かります。死後のことまでちゃんと考えて亡くなった人は、その後も何年間も家族から感謝されます。

ちなみに「立つ鳥跡を濁さず」の対義語は、「あとは野となれ山となれ」だそうです。「あとは野となれ山となれ」主義の人は、死後も人からかなり恨まれそうですね。踊子はそんな死に方をしたいとは思いません。

樹木葬と散骨

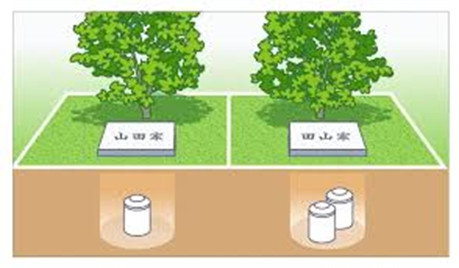

樹木葬

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を使い、遺骨を埋葬する埋葬方法です。永代供養付きで継承を必要としないタイプが人気を集めています。自然に還ることをコンセプトとした埋葬方法ですが、実際には木の根元に遺骨を埋めるのではなく、一定の区画に遺骨を安置することが多いようです。しかし、墓地が里山のように自然豊かな土地にある場合は、本当の意味で自然に還る埋葬方法も行われているようです。

永代供養と謳ってはいますが、埋葬料が相場よりも安い場合は、10年ぐらいで供養が終わるようです。しかし、子供がいない人であれば、10年でも十分すぎるくらいですから、合理的な考え方だとも言えます。

踊子は散骨でも良いと思っていますが、ペットと一緒に埋葬してもらえる樹木葬にも魅力を感じます。

但し、樹木葬にもデメリットがありますから、ご家族がいらっしゃる方は事前にご家族とよく話し合っておきましょう。

樹木葬のデメリットとしては、以下のようなものがあります。

・里山型の墓地の場合は、アクセスが不便

・どこに埋めてあるのか分からなくなる

・墓石やプレートなど、後付けのオプションで想定よりもお金がかかる

海洋散骨

散骨は、遺骨を海や空、陸地などに撒く埋葬方法です。昔は日本では違法だったようですが、現在は合法となっています。

散骨をするためには幾つかのルールがあり、その一つが遺骨を粉末状にすることです。これは遺骨であることが分からないようにするためであり、散骨を実施する周辺への配慮でもあります。

粉骨は家族が行うことも可能です。テレビで観たことがありますが、遺骨をすり潰す作業はかなりグロいです。精神的な負担を考えると、専門業者に依頼したほうが良さそうですね。

また、散骨する場合は、喪服を着ないことが前提です。日常生活で港を利用する人にとって、近くの海で散骨が行われるのは気持ちが良いものではありません。スカートやハイヒールなども避けたほうが良いでしょう。

空葬

遺灰を特殊なバルーン(直径1.5m~2m)に詰め、大空へ飛ばし、散骨する方法です。バルーンは高度30㎞付近で自然に割れ、中の遺骨が空中に散骨されます。

空葬を行うためには、最低20メートル四方の空き地があり、且つ、周囲に高層ビルや電線などバルーンが引っ掛かってしまうような障害物がないことが条件です。

生活保護受給者が孤独死した場合

生活保護受給者が孤独死した場合、葬儀費用や遺品整理、家財処分、原状回復費用などは、相続人や連帯保証人が負担することになります。しかし、相続人がいない場合や、相続人が拒否した場合は、大家や管理会社が負担することになります。

また、行政には葬祭扶助制度というものがあり、遺族が生活保護を受けていて葬儀費用をまかなえない場合、または遺族以外の人が葬儀を手配する場合はこれを利用することができます。但し、直葬(火葬のみ)が基本です。

生活保護受給者の死亡届の提出、年金や医療保険の手続き、公共料金の解約などは、遺族や関係者が行います。

遺骨の引き取りは親族の責任になりますが、親族がいない場合や引き取りを拒否した場合は、自治体が一定期間(通常5年間)保管し、その後、無縁仏として合葬します。

遺骨を引き取りたくない人が駅のトイレや電車の網棚にわざと置いていったり、遺骨を駅のトイレに流す人までいるそうです。

遺骨をトイレに流す方も流す方ですが、故人も生前の行いがどれだけ悪かったのかと思ってしまいますね。

念の為、お伝えしておきますと、葬儀以外で公共の場に遺骨を遺棄するのは違法です。遺骨を遺棄して逮捕された人も実際にいます。

しかし、遺骨を遺棄した人が見つからない場合は、遺骨は遺失物として扱われ、保管期間が過ぎれば、警察が引き取り、無縁の遺骨としてどこかの集合墓に埋葬されるそうです。骨壷の電車の網棚への置き忘れは、「古典的手法」として知られているそうですから、昔からあったんですね。今後はこのようなケースが益々、増加すると思われます。

今回の記事はいかがでしたでしょうか。この記事が役に立ったと思ったら、画面左下の「いいね」ボタン👍と押してください。執筆の励みになります。

このブログはまだ読者数も少なく、Google検索にもまったく引っ掛からないこともあります。皆様が偶然、このブログに辿り着いたのは、奇跡のような確率です。

お気に入り登録をしてくださらないと、二度とお会いできないかもしれません。お気に入り登録をお忘れなく!

コメント